Support Cases

様々なニーズや

困難を抱える

生徒へのサポート事例

こちらでは、様々なニーズや困難を抱える生徒様に対して、どのようなサポートを行ってきたのかご紹介いたします。

学習障害があり、九九の暗記に苦労したインター中学生

学習障害・ディスレクシア・ADHDのIB校6年生の女子生徒を9年生まで指導しました。彼女が抱える困難には、

- 九九や公式などの記憶が定着しない

- 文章を読む時に文字や行を飛ばしてしまう

- ぼーっとすることが多く、話しかけても内容が入らない

などがありました。

最初は大の算数ギライで、プライドが邪魔をしてこちらの説明を素直に聞くことができませんでした。しかし、彼女との信頼関係が築かれ、冗談を交えていつも笑いの絶えない授業になり、大キライだった数学でも「もっとできるようになりたい!」という思いが強くなり、授業中も分からないことは積極的に質問してくれるようになりました。すると、9年生の時に数学の成績が初めて8段階中の3まで上がりました。

その背景には、8年生の夏休みに数学の基礎を固めるため、小2~6年生の算数ドリルを一気にこなした彼女の弛まない努力がありました。基礎が固まったので、9年生の時には私の説明を以前よりスムーズに理解できていました。

先生や問題文の指示を理解することに困難を抱えるインター中学生

ASDグレーゾーンのインター7年生の男子生徒を指導しています。彼が抱える困難には、

- 学校の先生の指示が理解できない、勘違いしてしまう

- 公式や用語がなかなか覚えられない

- 関係のないことに気を取られて脱線してしまう

などがあります。

公式や用語は授業の最初におさらいしたり、同じ単元を繰り返し学習する中で、少しずつ覚えられるようになっています。

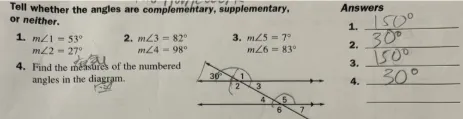

また、写真のように本来4番の解答欄に書くべき答えを、図の角に1,2,3…と振られているため、1〜3番の解答欄に記入してしまう、という指示の誤解をしてしまうことがあります。

そのため、授業時には「4番の問題の角1の答えを、右側のAnswers欄の4と書かれているところに記入して下さい」など、なるべく誤解を招かない説明・指示に努めています。

できることが少しずつ増えてきて、明るく、楽しく、勉強しておられます。

市立小学校へ転校することに決めたインター小学生

幼稚園から小学2年生までインターに通っていた女子生徒を指導しています。

体験授業時にお母様から、

- 「現在通っているインターでは算数の授業が分かりにくく、混乱している」

- 「英語での生活環境に疲れ、学校を休みがちになっている」

- 「3年生から市立の小学校に通わせるか、迷っている」

- 「もし、市立の小学校に通わせることになれば、せっかく積み上げた英語力を維持できるようにサポートしてほしい」

とのご相談を受けました。

インター教員時代の経験や、日本の一条校に通う生徒を指導した経験から、両方のメリット・デメリットをご説明しました。また、私自身が中学校までは一条校に通っていて全く英語が話せなかったのですが、高校からインターへ通い、アメリカの大学へストレートに行けるまで英語力が伸びたので、高校からインターに戻っても全然遅くない、とお伝えしました。

最終的に、お母様は市立の小学校に通わせる決断をされました。私との授業では、インターで使用していた”Wonders”という教材を用いて、Reading Comprehension, Vocab Quiz, Speaking, Grammer等を学習しています。

自分に自信が無いADHDのインター高校生

ADHDと診断され、コンサータを服用しておられるインター10年生の男子生徒を指導しています。

彼が抱える困難は、

- 「自分はアホやから、ADHDやから」と理由をつけては頑張らない

- 「努力はまやかし。みんなもともと賢いだけ。だから自分は頑張っても結果は出ない。だからやっても無駄なだけ」

- 自尊心が低く、失敗するのが怖い。頑張って失敗することを恐れている

といった精神面での課題がありました。

お母様から「私の言葉は響かないですが、先生の言葉は響くので、どうぞ厳しくご指導よろしくお願いします」と依頼を受け、ある日、落ち着いた口調で

「君の言い訳するクセを心配している」

「そのクセは君の成長の妨げになってしまっている」

「『やってみるかも?』じゃなくて『自分のベストを尽くしてみる』と言うよう心掛けてほしい」

と伝えました。

すると、3週間ほど経ってお母様から、

「先生に言って頂いてから、息子の勉強時の姿勢が変わりました」

「今まではすぐ諦めていたのに、今は『やれるだけやってみる』と前を向いています」

「息子の成長が見られました。先生のおかげです。本当にありがとうございます」

と嬉しいご報告を頂きました。

転校に伴い8年生の数学を3カ月で習得することを迫られたインター中学生

別のインターへの転校が決まっているインター7年生の女子生徒を指導しました。

4月始まりのインターで7年生だった彼女は、転校先の学校が9月始まりで9年生となるため、8年生の内容を3カ月で習得しなければいけない状況で、親御様からご相談をいただきました。

教材は転校先のご友人から教科書の写メを送ってもらい、そちらを基に授業スケジュールと宿題リストを作成しました。

元々、数学が得意な生徒なので、理解できている内容はサラッとカバーし、サクサク授業を進めました。また、自己管理が良くできる生徒なので、宿題もスケジュール通りきっちりこなしていました。

結果、1カ月半で8年生の数学範囲をカバーすることができました。

現在は定期的な指導は行っておらず、Final Exam前などピンポイントで指導しております。

数学がキライになっていたインター中学生

集中力の持続が難しいインター9年生の女子生徒を指導しています。

彼女が抱える困難は、

- 学校の数学では教科書をほとんど使わないため、知識の積み上げができておらず、混乱している

- 数学の成績が下降しており、数学に対して自信を失い、キライになっている

などがあります。

担当し始めた当初は分からない問題も多かったため、授業にあまり乗り気ではなく、やや暗い雰囲気だった彼女。彼女専用に作成したワークシートを解いてもらう、彼女が納得するまでとことん噛み砕いて説明するなど、サポートしました。すると、今まで躓いていたFactoring(因数分解)やExponent Rules(指数の四則演算)などがスラスラ解けるようになりました。出来ることが増えてきた彼女はいつも明るく授業に参加し、「伊藤先生が学校の数学の先生なら良いのになぁ」とお褒めの言葉を頂きました。

立命館宇治IPコース合格を目指す小学生

立命館宇治中学校のIPコース合格を目指す小学6年生の男子生徒を指導しました。

彼は、元々英語がネイティブレベルで話せるので、受験に向けて、

- TOEIC 800点以上取得

- 英語版の算数検定6級に合格

- 英語での自己PR書作成

上記をサポートし、見事、志望校に合格されました。

現在も数学が苦手とのことで、引き続きMYP Mathのサポートをしております。

主体性に欠けていたインター高校生

立命館宇治高校のIBコースに通う12年生の男子生徒を9年生から指導しています。

数学が苦手なので、Math AAの内容をサポートしています。

以前は、

- 勉強の仕方が分からない

- 自分から質問をしない

- 自主性に欠けている

といった課題がありましたので、精神面での指導を行っておりました。

11年生になった頃から「自分のことは自分で管理する」「分からないところは分かるまで積極的に質問する」といった成長が見られました。

数学が得意になったわけではないですが、理解している内容が増えたと実感しています。

自分の意見を言うのが苦手なインター中学生

自分の意見を言うのに躊躇してしまうインター9年生の女子生徒を指導しています。

彼女が抱える困難は、

- 自分の意見がなかなか言えない、受け身になってしまいがち

- 数学の基礎が固まっておらず、公式などを忘れやすい

などがあります。

自分の意見がなかなか言えない部分については、「何を言っても、聞いても、批判しないから遠慮なく言って下さい」と声掛けしています。また、何か言いたそうな表情の時は、こちらから尋ねたり、待ってみたりしています。授業時はリラックスできているのか、以前より発言する機会が増えました。

また、お母様の「本人に自立してほしい」というご意向もあり、授業のキャンセルや振替等はご本人から連絡があります。授業内容に関しては、授業が始まってから「今日は〇〇を教えてほしい(資料はない)」といったことが続くので、「突然言われても対応に時間がかかるので、授業前日に何を教えて欲しいのか連絡して下さい」と伝えました。

少しずつですが、授業前に連絡ができるようになりました。